重庆大学分析测试中心张斌副研究员近期在自然指数期刊《Advanced Functional Materials》发表有关GaSe材料电子显微分析重要研究成果。文中大部分显微表征工作在中心微纳结构分析平台完成,Helios 5 CX聚焦离子束、Talos F200S透射电镜支撑文中重要测试数据。同时该论文也得到了前沿交叉学科研究院跨尺度多孔材料研究中心Spectra 300双球差校正透射电镜等设备提供的数据支持。

背景介绍

范德华 (vdW) 层状材料因其优异的性能,在光电、热电、催化、传感器等领域展现了巨大的应用价值与潜力。然而,层状硫化合物暴露于空气中易被氧化,常导致结构变化和性能恶化。尽管,表面自钝化、封装或涂层等方法在氧化防治方面发挥了重要作用,但要完全防止氧化行为仍具挑战。因此,该体系材料氧化行为/机理与表面结构长期稳定性已成为相关基础科学与实际应用中的关键问题之一。通过氧化行为与机制的解析,既可为氧化现象的认识提供了指导,也有望为氧化工程实现材料性能与器件设计的优化奠定了基础。

鉴于此,张斌副研究员以范德华层状硒化物GaSe为研究对象,利用综合的显微分析技术揭示了该材料丰富而奇特的氧化行为,实现了该体系材料氧化表面微结构及其演变规律的跨尺度研究,建立了氧化温度与表面结构关联关系,提出了基于氧化工程的表面结构可控构筑与性能优化、器件设计的新思路。相关成果近期发表于自然指数期刊《Advanced Functional Materials》,题为“Assembly of Multisurfaced Van der Waals Layered Compound GaSe via Thermal Oxidation”,检索号: Adv. Funct. Mater. 2023, 2309418。

研究内容与启示意义

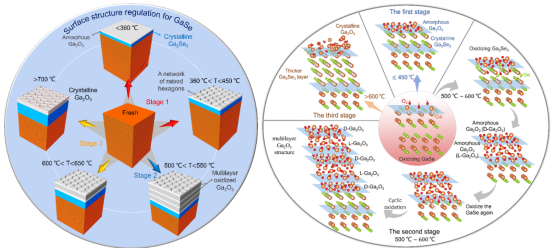

作者在不同温度下进行了GaSe单晶块体的热氧化处理(350-700℃,温度间隔50℃,保温10小时),随后利用聚焦离子束(FIB)与透射电子显微镜(TEM)解析了GaSe氧化表面微结构及其演变规律。研究发现,该氧化至少可以分为三个不同阶段:

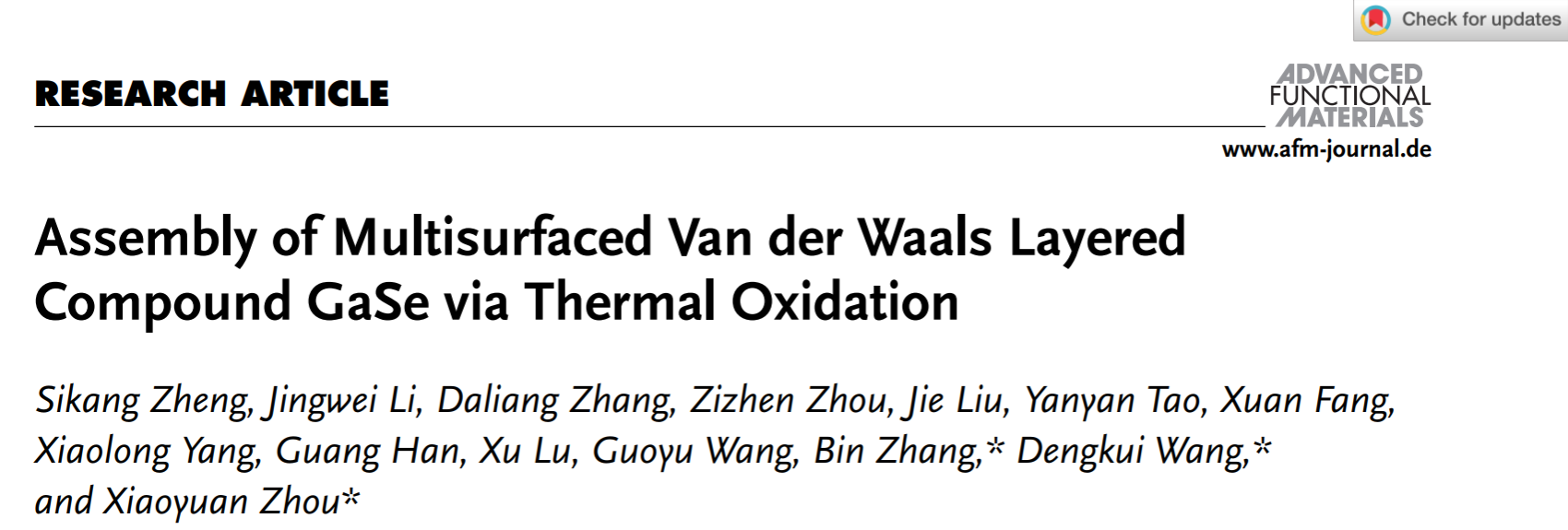

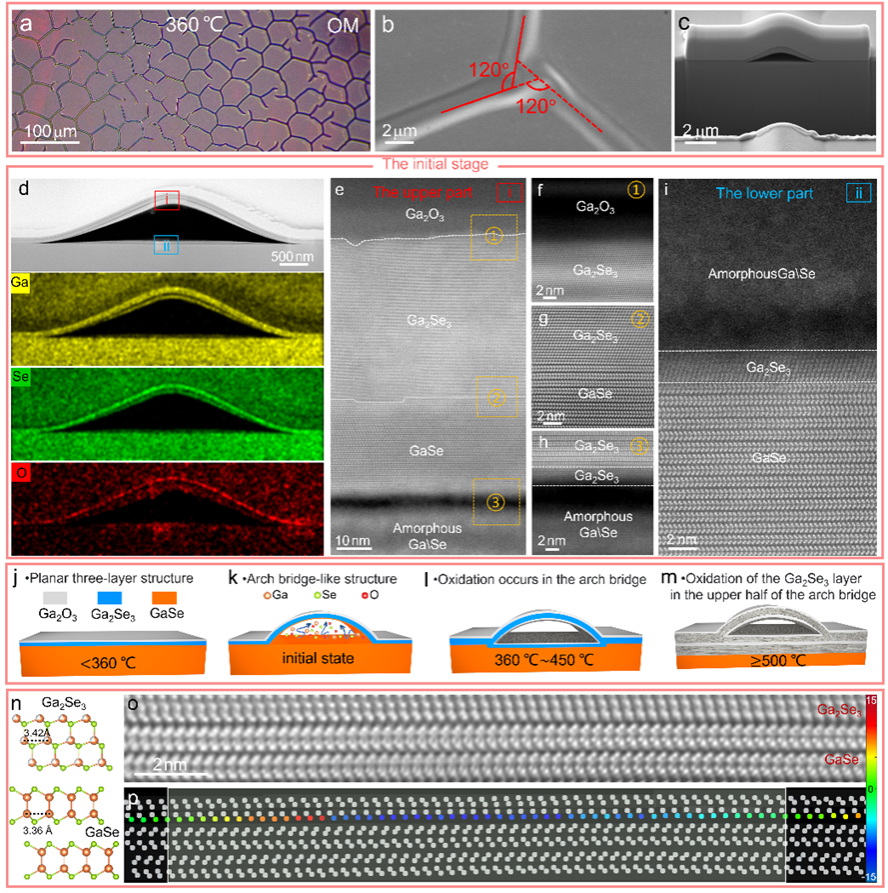

第一阶段:常规(或缓慢)氧化阶段(温度不超过450℃),该阶段样品表面由外及内将形成Ga2O3/Ga2Se3/GaSe异质结构,且表面双层结构Ga2O3/Ga2Se3均随着氧化温度的升高而变厚(几十至数百纳米)。

图1. 第一阶段氧化行为与特征

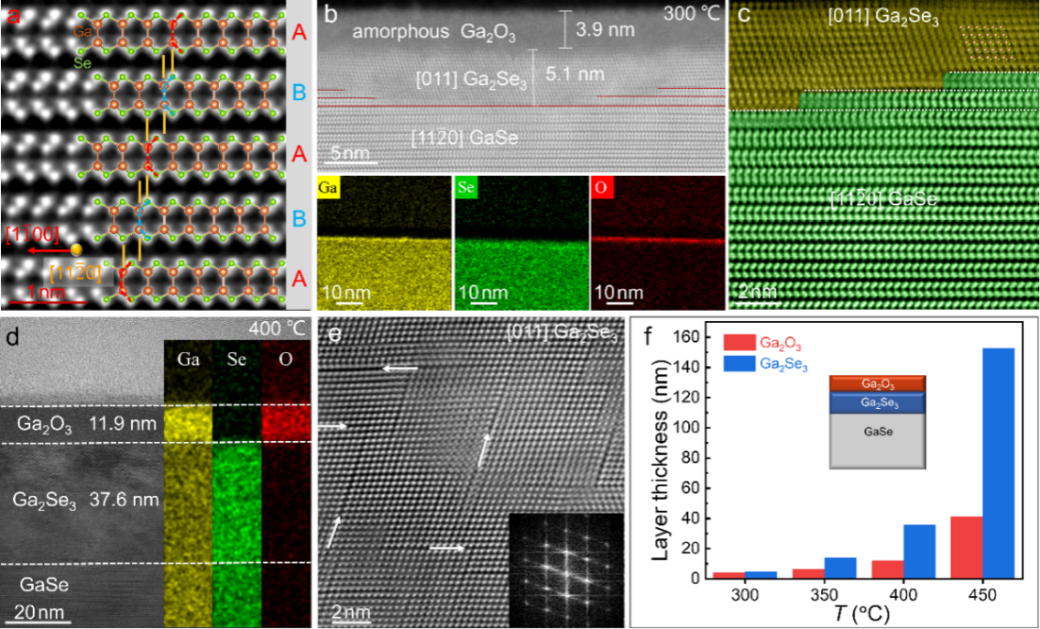

第二阶段:快速氧化阶段(500-600℃),样品在该阶段不再是上一阶段的双层表面结构,而形成了多层Ga2O3结构,即来自于GaSe的氧化的致密D-Ga2O3层与Ga2Se3的氧化后形成的疏松L-Ga2O3层交替出现,总氧化深度可达数微米至十余微米。其中,疏松Ga2O3层继承了Ga2Se3的体积/厚度,因而D-Ga2O3: L-Ga2O3厚度比接近于1:3。

图2. 第二阶段氧化行为与特征

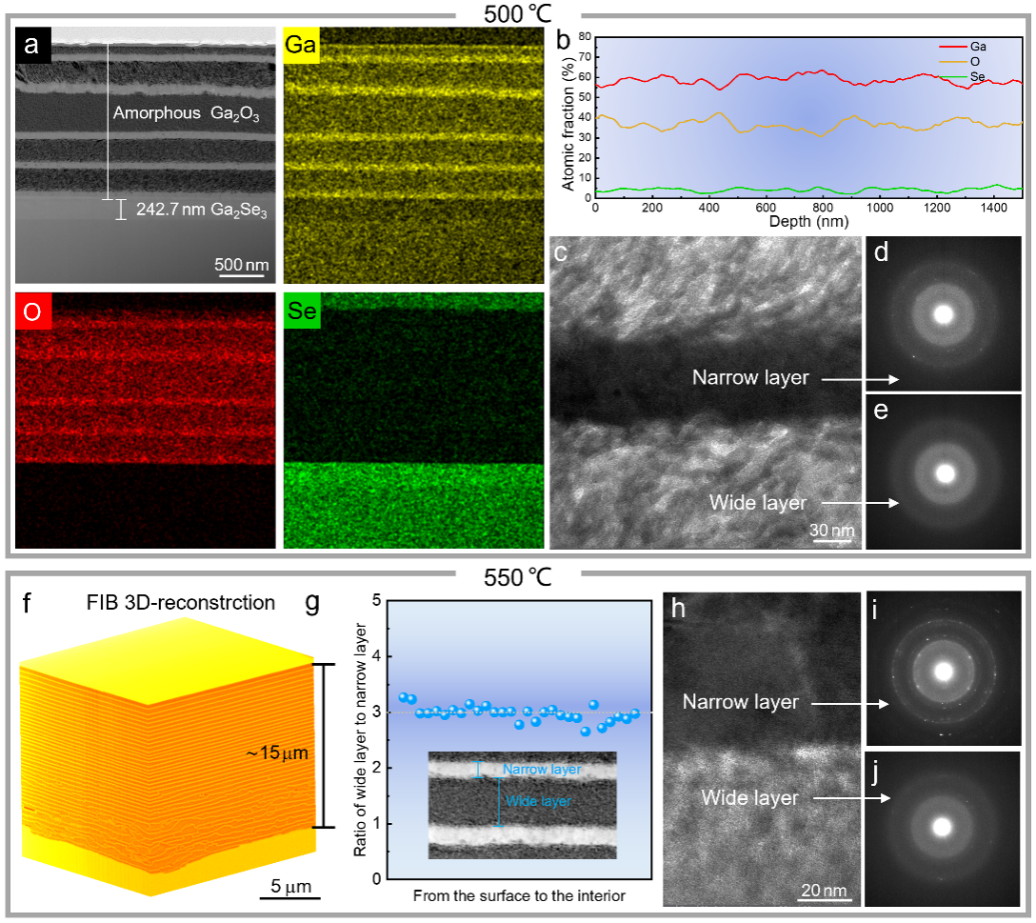

第三阶段:“刹车”氧化阶段(600-700℃),样品在此阶段再一次出现“反常”,多层Ga2O3的逐步消失,该阶段材料表面的总氧化厚度急速下降至1微米左右。700℃氧化后,表面甚至回到了类似于第一阶段的双层表面即Ga2O3/Ga2Se3,只是其中Ga2Se3的厚度远超第一阶段。Ga2O3在600℃以下主要为非晶态,而650℃以上已完成结晶。

图3. 第二阶段氧化行为与特征

图4. 氧化行为与机制示意图

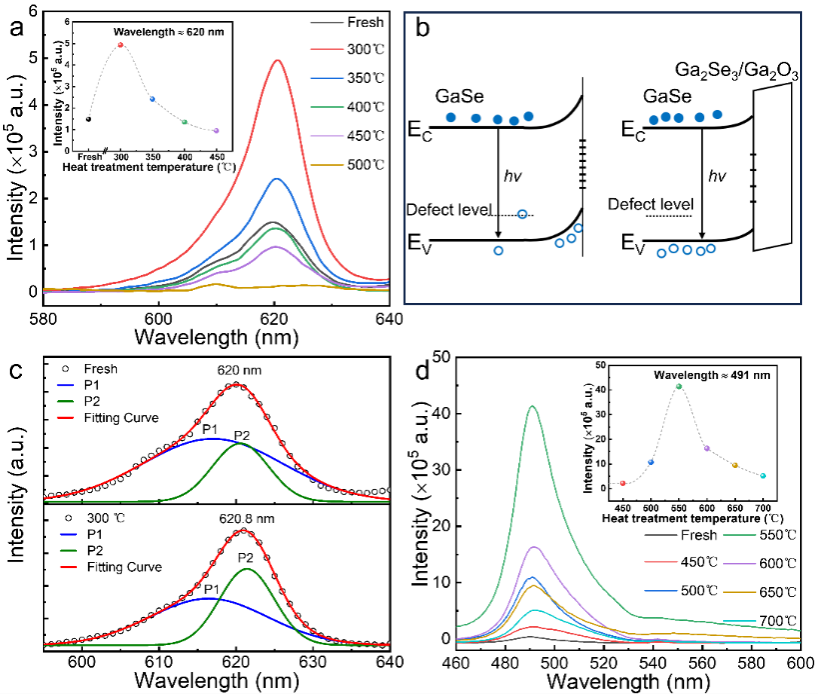

最后,文章对不同阶段的氧化行为进行了细致的探索与规律的总结,并提出了相关的氧化机制。同时,基于氧化行为构筑表面微结构进而优化性能的思想,初探了表面构筑对材料发光特性的影响,为基于热氧化实现GaSe多级表面的可控构筑与性能开发奠定基础。

图 5. 氧化表面的蜂窝状“拱起”网络结构的特征与形成机制

图 6. 氧化表面结构的发光性能初探

总的来说,GaSe的氧化行为奇异而独特,就像小孩子一样调皮而又琢磨不定,但又具有深刻的内在逻辑与规律,值得探索与深思。本文采用探索氧化—认识氧化—利用氧化的思路,依托于显微学从原子至毫米尺度深入研究了GaSe热氧化机制,发现了GaSe的奇异氧化行为与演变规律,探索了其潜在的应用价值。相关研究结果为建立GaSe体系材料的氧化行为/机理具有重要意义,为表面结构可控构筑及氧化表面工程的应用奠定了基础,同时对其他范德华层状化合物的氧化行为和表面工程也有一定的启示。该工作未来可以朝着氧化机制的理论研究、氧化表面结构的精确构筑以及器件开发设计等方面发展。值得一提的是,Ga2O3作为第四代半导体应用前景广阔,本文首次报道了一种基于表面氧化的多层Ga2O3形成机制与简单制备方法,相关研究值得进一步深入研究。

作者信息与项目支撑

本文第一作者郑思康(重庆大学物理学院,在读博士),李经纬博士(共同一作,现单位电子科技大学分析测试中心),通讯作者张斌(重庆大学副研究员)、王登魁(长春理工大学副教授)、周小元(重庆大学教授)。本工作得到了国家自然科学基金、重庆市博士直通车等项目的支持。

文章原文链接